子どもがある程度の年齢になると、遊びのひとつにボードゲームを取り入れるご家庭も多いのではないでしょうか。

ただ、箱のサイズや形がバラバラで、積み上げているうちに棚がごちゃごちゃに…。

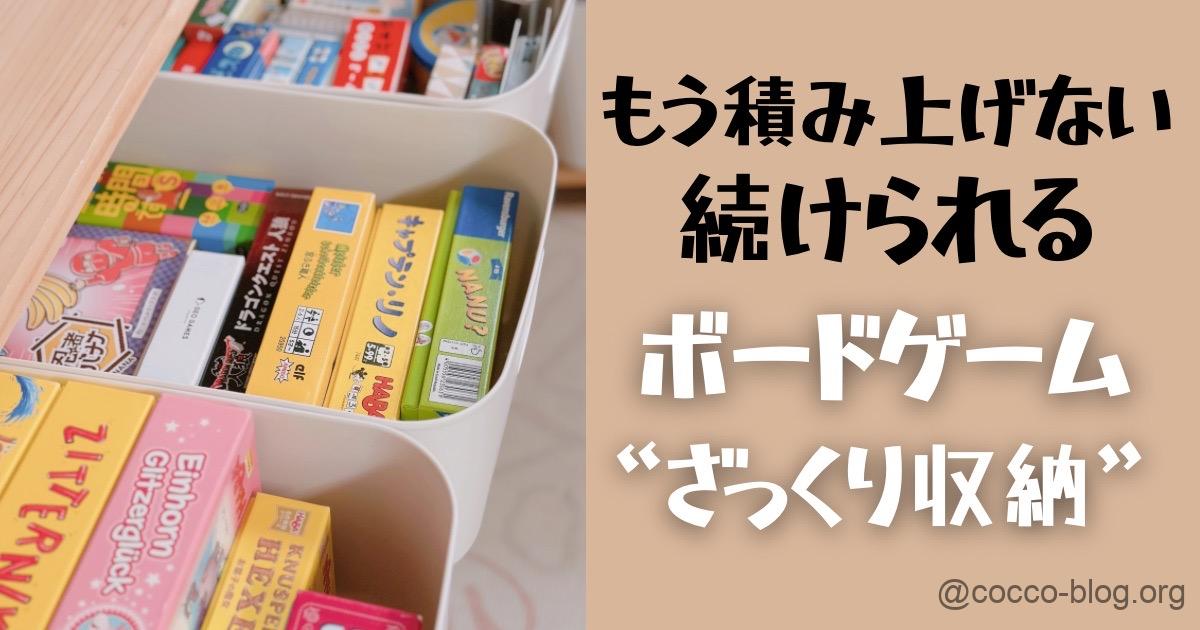

そこで我が家では、無印良品の収納ケースと手作り棚を組み合わせた“ざっくり収納”を取り入れました。

今回は、子どもが自分で片付けやすく、見た目もすっきり整うボードゲームの収納アイデアを紹介します。

ボードゲームが片付かない原因

ボードゲームは、遊びながら思考力やコミュニケーション力を育てられる優れた遊びですが、収納面では少し厄介な存在です。

その理由は、箱のサイズ・形・厚みがバラバラだから。

同じメーカーでも書籍のように判型が決まっている訳ではなく、ゲームによって本当にさまざま。

そのため、きれいに収めるのは至難の業です。

さらに、数が増えるほど積み上げがちですが、下になったものは取り出しにくく、遊び終わったあとに戻すのもひと苦労。

崩れてきて子どもに危険が及ぶこともあります。

使った収納アイテム|自作の棚と無印のやわらかポリエチレンボックス

今回ボードゲーム収納に使ったのは、自作の棚と無印良品の「やわらかポリエチレンケース・中」(約幅25.5×奥行36×高さ24cm)です。

上段には、小さめのボードゲームやカードゲームを、やわらかポリエチレンケースにまとめて収納。

あえて細かく分類はせず、「このケースの中に入っていればOK」という”ざっくりルール”で運用しています。

中身が見えないケースですが、引き出して確認もできるので全く問題はなし。

生活感が出にくく、すっきりとした印象を保てるのも嬉しいポイントです。

下段には、大きめのボードゲームを箱のまま立てて収納。

こちらもあえて場所は決めず、”収まるところに収めようスタイル”にしています。

収納の工夫|整えすぎない”ざっくり分け”で片付けやすく

やわらかポリエチレンケースの中は、仕切りを使わずにざっくりまとめるのがポイント。

箱ごと入れるだけなので、子どもでも簡単に出し入れできます。

下段のボードゲームは箱が開かないよう「モビロンバンド」を使用。

立てて収納しても中身が飛び出す心配がありません。

モビロンバンドは、時間が経っても輪ゴムのようにベタついたり切れたりしにくいのが特徴。箱もきれいに保てると、ボードゲーム好き界隈では人気のアイテムです。

また、棚の高さを子どもも手が届く低めの位置にすることで、自分で片付けやすく、見た目の圧迫感も軽減できます。

実際に使って感じたメリットと注意点

この収納にしてから、ボードゲームの出し入れがぐっとスムーズになるなど多くのメリットを感じました。

一方で、実際に使ってみて気づいた注意点もあったので、合わせて紹介します。

メリット

・決めすぎない”ざっくり収納”で子どもが自分で出し入れできるようになった

・YouTubeやゲームに傾きがちだった時間を、ボードゲームに使うようになった

・見た目がすっきりして、インテリアにも馴染む

注意点

・ポリエチレンケースは軽くて扱いやすい反面、子どもが勢いよく引き出すとすっぽ抜けることがある

・ポリエチレンケースは曲線状のつくりのため、箱がぴったり収まらず少し隙間ができる

まとめ|ゆるい定位置で”出し入れのしやすさ”と”スッキリ”を両立

最初はジャンルや種類で分けることも考えましたが、子どもにそこまで求めるのは時期尚早。

また、さらにボードゲームが増えたときに対応できなくなりそうだと考え、今のような”ゆるい定位置収納”に落ち着きました。

棚は、無印良品のパイン材ユニットシェルフやニトリのパインラックなどでも代用可能です。

ケースについてもさまざまな候補がありますが、我が家では「やわらかポリエチレンケース」の”ぴったりハマりすぎない”ゆとりが、かえって出し入れのしやすさを生んでいると感じています。

“きれいにしまう”よりも“気軽に戻せる”を意識して、ぜひ家族みんなが気持ちよく使える空間をつくってみてください。