推しキャラを買ったり、クレーンゲームで取ったり、プレゼントやお土産でもらったり…気づけばぬいぐるみってどんどん増えていきますよね。

一定数を超えたら手放す、と決めてしまえば簡単ですが、子どもにとってぬいぐるみは“ただのおもちゃ”ではありません。

寝るときの相棒であり、話し相手であり、心を通わせる存在です。

だからこそ「片付けてもすぐ散らかる」「どこに置けばいいかわからない」と悩むママも多いはず。

そんなときは、少しの工夫で整う“収納の仕組み”を見直してみましょう。

この記事では、3COINSやIKEAアイテムを使って、かわいく片付くぬいぐるみ収納の最適解を紹介します。

ぬいぐるみが片付かない原因

まず、ぬいぐるみが片付かない原因についてあらためて考えてみたところ、いくつかの共通点が見えてきました。

置き場がはっきり決まっていない

置き場所を明確にしないまま、空いたスペースにとりあえず置く状態が続くと、数が増えるにつれて管理が難しくなります。

我が家も、最初は2〜3体を棚の空きスペースに置いていましたが、次第にどこに置くのが正解かわからなくなっていきました。

収納量の想像が難しい

ぬいぐるみは少しずつ増えていくうえに、サイズや形もバラバラです。

あらかじめ収納スペースを確保しておくのが難しく、気づけばあふれてしまうケースが多く見られます。

子供目線の不足

大人なら「片付けて」と言われれば適当な空きスペースに置くこともできますが、子どもにはその“なんとなく”が通じません。

「元に戻す=片付ける」という感覚を身につけるには、わかりやすい定位置を作り、自然と戻せる仕組みを整えることが大切です。

ぬいぐるみ収納に必要な「理想の条件」

原因が見えてきたところで、次に考えたいのが「どんな収納なら片付けやすいのか」ということです。

ぬいぐるみ収納の理想形は、次の3つの条件を満たしていることだと感じました。

子どもが自分で出し入れしやすい高さ・形であること

高すぎる場所や、フタつきの重いボックスは、子どもにとってハードルが高くなります。

パッと見てどこに何があるか分かり、手を伸ばせばすぐ届く高さに置くことで、「自分で出して自分で戻す」がしやすくなります。

増減に対応しやすい「ざっくり収納」であること

ぬいぐるみは少しずつ増えたり減ったりするので、きっちり仕切りすぎるよりも、“このエリアに入ればOK”くらいのざっくりした区切りが向いています。

かご・ボックス・吊り下げ収納など、量が変わっても対応しやすい入れ物を選ぶと、見直しもしやすくなります。

部屋の雰囲気になじみ、置きっぱなしでも気にならないこと

ぬいぐるみは出し入れの頻度が高いぶん、しまい込むより「見せる収納」に寄せた方がラクです。

色や素材を周りのインテリアと合わせておくと、多少増えても“ごちゃごちゃ感”が出にくくなり、リビングや子ども部屋にも置きやすくなります。

──

この3つを満たす収納なら、子どもにとっても大人にとっても負担が少なく、「片付けやすい状態」が長くキープしやすくなります。

次の章では、この条件を満たす具体的な例として、3COINSとIKEAのアイテムを使った収納アイデアを紹介します。

3COINSとIKEAで叶うぬいぐるみ収納アイデア

ここからは、実際に使ってよかった収納アイテムを紹介します。

どちらも見た目がかわいく、部屋になじみやすいのが魅力です。

3COINS|ハンギング収納 3段

3COINSの「ハンギング収納 3段」は、省スペースでたくさん収納できる優れもの。

天井や壁に吊るすだけで、空間を有効活用でき、収納自体が浮いているので掃除もしやすくなります。

ナチュラルな色合いなので、子ども部屋だけでなくリビングにも取り入れやすいアイテムです。

IKEA|ティゲルフィンク収納(仕切り付き)

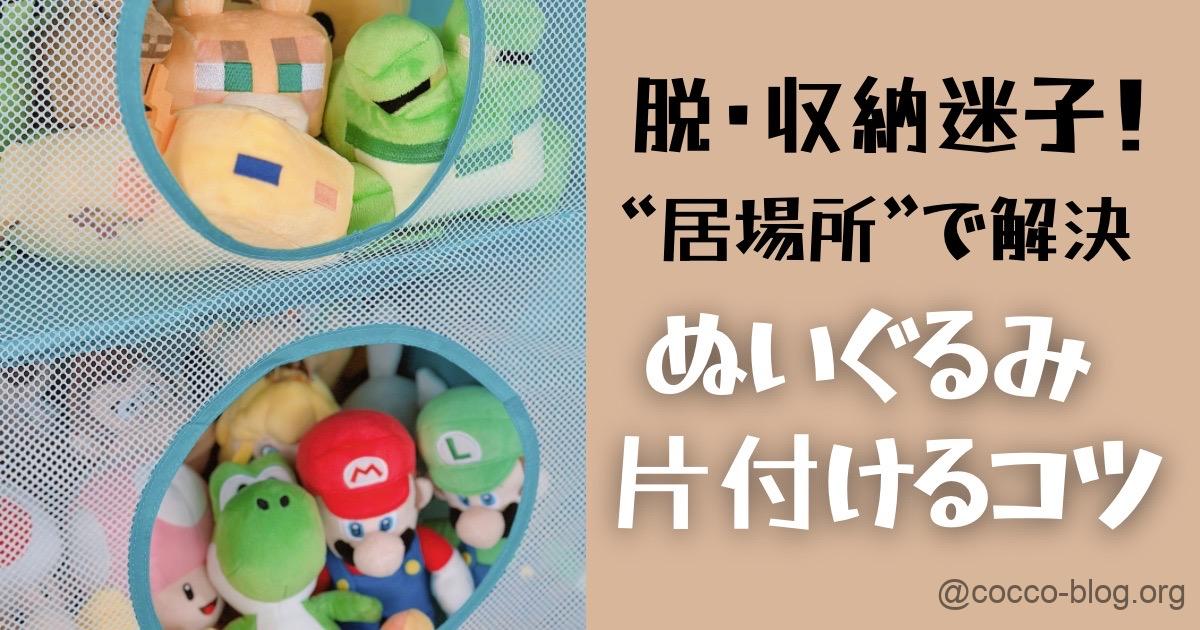

IKEAの「ティゲルフィンクぬいぐるみ収納」は、“見せる収納”にぴったり。

メッシュ素材で通気性がよく、中身が見えるので目当てのぬいぐるみを探しやすいのが特徴です。

軽くて取っ手付きなので、小学生でも簡単に持ち運びできます。

──

どちらのアイテムも、「出しやすく戻しやすい」×「見た目がすっきり」を両立できるのがポイント。

置くだけ・吊るすだけのシンプル収納なので、忙しいママでも無理なく続けられます。

まとめ|「片付けやすさ」と「可愛さ」の両立は叶う

ぬいぐるみって、気づけばどんどん増えて思い入れもあるから、なかなか手放せなかったりしますよね。

そんなときは、あえて見せる収納にすることで「片付けやすさ」と「かわいさ」を両立できます。

大切なのは、子どもが自分で出し入れできる高さや形を意識して配置すること。

3COINSのハンギング収納やIKEAのティゲルフィンク収納を取り入れれば、見た目も整って、遊びのあとも自然と片付けられる空間がつくれます。

お気に入りのぬいぐるみたちが心地よく過ごせる場所、ぜひおうちにも作ってみてください。